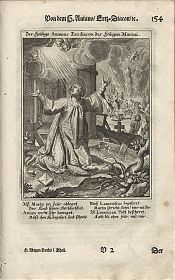

Makarios : "Der heilige Macarius auß einem Patriarchen zu Antiochia ein Pilgram zu den Bayern." - Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ : Heiliges Bayer-Land, 1714

Makarios : „Der heilige Macarius auß einem Patriarchen zu Antiochia ein Pilgram zu den Bayern.“

Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ :

Heiliges Bayer-Land, 1714.

Zuerst erschien das Werk unter Matthaeus Rader SJ in Latein unter dem Titel

“Bavaria Sancta Et Pia” in 4 Bänden von 1615–1628.

Die Entwürfe für die Stiche in dem Werk stammen von Peter Candid u. Matthaeus Kager.

Die Ausführung in Kupferstich lag hier bei Raphael Sadeler dem Jüngeren.

Darstellung (einschl. gestochener Schrift) : 22 × 15 cm.

Blattgröße : 32 × 20 cm.

Guter Abzug. Wenige, sehr schwache Braunflecken im Darstellungsbereich.

Vor allem der rechte und untere Blattrand stärker alt- u. fingerfleckig. In der oberen rechten Ecke eine Knickspur. Durch ein Passepartout würden die Mängel weitestgehend verdeckt.

25 EUR

Handwerker/Wagnerhandwerk : Wagner - Charron. - Altkol. Lithographie bei Fasolt u. Ohlman, Straßburg, um 1860

Handwerker :

„Carron – Wagner“.

Altkolorierte Lithographie, teils mit Eiweiß gehöht.

Im Verlag von Fasolt u. Ohlman, Straßburg, um 1860.

Darstellung : 17,5 × 24,5 cm

Blatt : 28,5 × 39 cm

Schönes, kräftiges Altkolorit.

In der Darstellung lediglich oben links unauffällige Stockflecken,

die breiten/weißen Ränder stärker altfleckig.

Am linken Blattrand Spuren alter Einheftung.

20 EUR

Willi Kadletz (1895 Krieglach/Steiermark-Leoben 1966) : Musikdirektor Alois Pachernegg. - Farblinolschnitt

Willi Kadletz (1895 Krieglach/Steiermark-Leoben 1966) :

„Musikdirektor A. Pachernegg“.

Farblinolschnitt

(gelegentl. als „Farbholzschnitt“ bezeichnet).

Unten rechts handsigniert.

Darstellung : 26,5 × 16,5 cm – Unterlageblatt : 31 × 26 cm.

Die Darstellung ist am Oberrand sauber auf ein Unterlageblatt montiert. Die drei übrigen Blattseiten sind frei beweglich. Dieses Unterlageblatt weist rückseitig (bzw. auf dessen eigentl. Vorderseite) eine Lithographie mit einem Portrait auf. Bezeichnet mit „Willi Kadletz 1923“.

W. Kadletz, Sohn des Hausarztes von Peter Rosegger.

Vita : „Alois Pachernegg (* 21. April 1892 in Irdning; † 13. August 1964 in Wien) war ein österreichischer Dirigent und Komponist. In früher Jugend war Pachernegg Sängerknabe im Stift Admont. Von 1906 bis 1913 besuchte er die Schule des Musikvereins für Steiermark in Graz wo er unter Roderich Mojsisovics von Mojsvár Violoncello, Klavier, Musiktheorie und Dirigieren studierte.

Pachernegg wirkte als Städtischer Musikdirektor in Leoben, bevor er 1927 nach Berlin ging, wo er Dirigent bei der Universum Film (UFA) und beim Rundfunk war. 1934 ging er als freischaffender Komponist nach Wien. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er zum Dirigent des Großen Unterhaltungsorchesters des Österreichischen Rundfunks in Wien berufen …“ (Wikip.)

25 EUR

Portrait : Johann Heinrich Achterfeldt (1788 Wesel-1877 Bonn) : Kreide-Lithographie von C. Hohe, 1834

Portrait : Johann Heinrich Achterfeldt (1788 Wesel-1877 Bonn)

Mit lithographierter Signatur des Dargestellten.

Kreidelithographie, C. Hohe, datiert 1834.

Mit der Verlegeradresse :

Druck und Verlag des Lithographischen Instituts

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität von Henry & Cohen in Bonn.

Darstellung ca. : 17 × 15 cm

Blatt : 33,5 × 25 cm

Das ganze Blatt etwas gebräunt sowie mit leichten Stockflecken. Die Darstellung selbst aber nur wenig betroffen. Geringe Handhabungsspuren.

Christkatholische Dogmatik, Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie

20 EUR

Porträt : Josef Ignaz Ritter (1787 Schweinitz/Schlesien-1857 Breslau) - Kreide-Lithographie/Schütter, ca. 1840

Porträt : Josef Ignaz Ritter (1787 Schweinitz/Schlesien-1857 Breslau).

Mit lithographierter Signatur und Leitsatz des Dargestellten.

Kreidelithographie von Schütter, um 1840.

Mit der Verlegeradresse :

Druck und Verlag des Lithographischen Instituts von Henry & Cohen in Bonn.

Darstellung : ca. 21 × 20 cm – Blatt : 34 × 23 cm

Auf aufgewalztem China. Das Unterlagepapier gebräunt, die Darstellung aber in schöner Erhaltung, lediglich in den unbedruckten Teilen gering angestaubt bzw. stockfleckig.

Joseph Ignaz Ritter (1787 Schweinitz/Schlesien – 1857 Breslau), Theologe und Kirchenhistoriker.

25 EUR

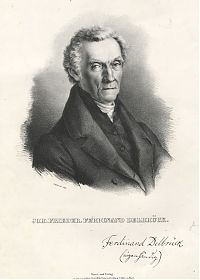

Porträt : Joh. Friederich Ferdinand Delbrück (1772 Magdeburg-1848 Bonn) : Lithographie, C. Hohe, 1839

Porträt : Joh. Frieder. Ferdinand Delbrück (1772 Magdeburg-1848 Bonn)

Mit lithographierter Signatur

Kreide-Lithographie, C. Hohe, 1839.

Mit der Verlegeradresse :

Druck und Verlag des Lithographischen Instituts

der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität von Henry & Cohen in Bonn

Darstellung (ohne Schrift) : ca. 18 cm

Blatt : 33 × 25 cm.

Das Blatt wurde von Stockflecken gereinigt.

Am linken Seitenrand (weit außerhalb der Darstellung) kleiner geschlossener Riß. Am Blattunterrand (weit außerhalb der Darstellung) flache Schabspur.

Vita : “Delbrück : Johann Friedrich Ferdinand D., geb. 12. April 1772 in Magdeburg, gest. in Bonn 25. Jan. 1848, Sohn eines Rathmannes, machte die Vorbereitungsstudien an der Domschule seiner Vaterstadt und bezog zu Ostern 1790 die Universität Halle, wo er hauptsächlich bei Friedr. Aug. Wolf, daneben aber sowol bei dem Kantianer Jakob als auch bei Eberhard, dem Gegner der kantischen Philosophie, Vorlesungen hörte und sich viel in Niemeyer’s Haus bewegte. Eine im Mai 1794 angetretene Erzieherstelle bei dem Grafen Stollberg in Eutin gab er in Folge religiöser Differenzen alsbald wieder auf und ging von dort nach Kiel, um bei K. L. Reinhold zu hören; hierauf übernahm er eine Hauslehrerstelle bei einem reichen Kaufmann in Hamburg, wobei ihm die Gelegenheit wurde, Klopstock persönlich kennen zu lernen. Im J. 1796 nach Magdeburg zurückgekehrt, setzte er für sich seine Studien fort, veröffentlichte eine Schrift “Ueber die Humanität” (1796) und arbeitete eine Dissertation aus “Homeri religionis quae ad bene beateque vivendum heroicis temporibus fuerit vis”, auf deren Grund ihm die Universität Halle die Doctorwürde verlieh (1797). Nun ging er nach Berlin, wo er in Gedike’s Lehrer-Seminar eintrat und alsbald (Herbst 1797) als Collaborator am Gymnasium zum grauen Kloster angestellt wurde. Er durfte sich hier nicht nur eines näheren Umganges mit Buttmann, Spalding, Heindorf, Schleiermacher und Nicolai erfreuen, sondern trat auch, nachdem sein ältester Bruder (Joh. Heinrich Gottlieb) seit 1800 Erzieher des damaligen Kronprinzen geworden war, den Hofkreisen näher und ertheilte einige Zeit hindurch dem Prinzen August und der Prinzessin Charlotte (nachmaliger Kaiserin von Rußland) Unterricht. In diese Zeit fällt seine erklärende Ausgabe der Oden Klopstock’s (1800) und eine lebhafte Betheiligung an der Allg. Litteratur-Zeitung sowie an der Jenaer Litteratur-Zeitung. … Da er gegen Ende des Jahres 1814 in Folge einer schweren Krankheit und einer fast noch schwereren Reconvalescenz eine Aenderung des Wohnortes für unerläßlich halten mußte, kam die Regierung seinen Wünschen entgegen, indem sie ihn (Anfang 1816) als Regierungs- und Schulrath nach Düsseldorf versetzte, woselbst allerdings seine amtliche Thätigkeit eine weniger angenehme war, da die ganze Provinz dem neuen preußischen Regime mehr Abneigung als Zuneigung entgegentrug. Um so freudiger ergriff er es, als er die Anfrage erhielt, ob er an der neu zu gründenden Universität Bonn einen Lehrstuhl zu übernehmen geneigt sei. Ende October 1818 siedelte er nach Bonn über, wo ihm “Schöne Litteratur” und Philosophie als Hauptfächer übertragen waren; daneben führte er (1819—27) das Commissariat über das Bonner Gymnasium und (1821—24) die Vorstandschaft der wissenschaftlichen Prüfungs-Commission. Auch veröffentlichte er nun mehrere Schriften, nämlich: “Sokrates, Betrachtungen und Untersuchungen” (1819)”, Christenthum, Betrachtungen und Untersuchungen” (1822—27, 3 Theile, deren zweiter gegen Ueberschätzung Melanchthon’s gerichtet war, sowie der dritte in gleicher Weise über Schleiermacher handelte), “Lehrsätze, Rathschläge und Fragen über Erziehung und Unterweisung der Jugend” (1823, ein Auszug aus seinen Vorlesungen über Pädagogik), “Xenophon, zur Rettung seiner durch Niebuhr gefährdeten Ehre” (1829)”,Grundriß einer Anweisung zur gehörigen Einrichtung des akademischen Lebens und Studiums” (1835), “Der verewigte Schleiermacher” (1837, eine Vertheidigung gegen Vorwürfe, welche ihm aus obiger Beurtheilung Schleiermacher’s erwachsen waren)”, Ergebnisse akademischer Forschung” (1843, Aphorismen über verschiedene Gegenstände und Fragen der Theologie; eine Fortsetzung derselben gab aus Delbrück’s Nachlasse Nicolovius heraus, 1848), “Das Volkslied Was ist des Deutschen Vaterland’ nebst Zuschrift an Arndt” (1846), “Zum Gedächtnisse K. Dietr. Hüllmann’s” (im 6. Bande der von W. A. Schmidt herausgegebenen Allg. Zeitschrift für Geschichte, 1846); dazu kommen noch zahlreiche Gelegenheitsreden, deren frühere D. selbst in 2 Bänden gesammelt herausgab (1831) …” (Prantl, Carl von, „Delbrück, Johann Friedrich Ferdinand“, in: Allgemeine Deutsche Biographie 5 (1877), S. 36-37 unter Delbrück, Johann Friedrich Ferdinand [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd100102840.html?anchor=adb)

65 EUR

Der selige Ramwold: "Der heilige Ramuoldus Abbt bey S. Em(m)eran zu Regenspurg." (Trier/Regensburg). - Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ : Heiliges Bayer-Land, 1714

Der selige Ramwold: „Der heilige Ramuoldus Abbt bey S. Em(m)eran zu Regenspurg.“ (Trier/Regensburg).

Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ :

Heiliges Bayer-Land, 1714.

Zuerst erschien das Werk unter Matthaeus Rader SJ in Latein unter dem Titel

“Bavaria Sancta Et Pia” in 4 Bänden von 1615–1628.

Die Entwürfe für die Stiche in dem Werk stammen von Peter Candid u. Matthaeus Kager.

Die Ausführung in Kupferstich lag meist bei Raphael Sadeler dem Älteren u. Jüngeren.

Darstellung (einschl. gestochener Schrift) : 22 × 15 cm.

Blattgröße : 32 × 20 cm.

Mt dem vollständigen Text (3 Seiten).

Guter, klarer Abzug. Allein rechts ein Wasserrand, der lediglich bis in den Plattenrand der Darstellung hineinreicht. Ansonsten außerhalb der Darstellung wenige kleine Randeinrisse (hinterlegt) sowie alt- u. fingerfleckig. Durch ein Passepartout würden die kleinen Mängel weitestgehend verdeckt.

Tag : 17. Juni

Ramwod/Ramwold (um 900 – 1000 Regensburg), Abt im Kloster Sankt Emmeram.

28 EUR

Der heilige Maximus (Engelhartszell/Aschach) : "Der heilige Maximus Priester und Marthyrer zu Salzburg." - Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ : Heiliges Bayer-Land, 1714

Der heilige Maximus (Engelhartszell/Aschach) :

„Der heilige Maximus Priester und Marthyrer zu Salzburg.“

Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ :

Heiliges Bayer-Land, 1714.

Zuerst erschien das Werk unter Matthaeus Rader SJ in Latein unter dem Titel

“Bavaria Sancta Et Pia” in 4 Bänden von 1615–1628.

Die Entwürfe für die Stiche in dem Werk stammen von Peter Candid u. Matthaeus Kager.

Die Ausführung in Kupferstich lag meist bei Raphael Sadeler d. Älteren u. Jüngeren.

Darstellung (einschl. gestochener Schrift) : 22 × 15,5 cm

Blattgröße : 32 × 21 cm

Klarer, kräftiger Abzug in schöner Erhaltung.

Lediglich ein Wurmlöchlein und wenige Alt- und Fingerflecke weit außerhalb der Darstellung.

Unter Passepartout gelegt würden die Randmängel verdeckt.

„Maximus war zur Zeit des heiligen Severin Priester in der einstigen römischen Flottenstation Joviacum, gelegen zwischen Engelhartszell und Aschach an der Donau, unweit von Passau. Die bei Rader wiedergegebene Lokalisierung des Geschehens nach Salzburg beruht auf einer Verwechslung Joviacums mit Juvavum, dem römischen Namen Salzburgs. Severin hatte, so berichtet die Legende, durch eine Offenbarung Gottes Kenntnis von einem bevorstehenden Überfall auf die Stadt. Er sandte Boten mit der Aufforderung zur Flucht an Maximus und die übrigen Einwohner. Man glaubte ihm aber nicht. Noch in derselben Nacht überfielen die Heruler die Stadt, verwüsteten sie und hängten den Priester Maximus.“ (C.-P. Warncke: Bavaria Sancta. – Dortmund, 1981, S. 28)

25 EUR

Theodolinde/Theudelinde, Königin der Langobarden : "Theodolinda Herzogin in Bayeren, Königin der Lombarder." - Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ : Heiliges Bayer-Land, 1714

Theodolinde/Theudelinde, Königin der Langobarden :

„Theodolinda Herzogin in Bayeren, Königin der Lombarder.“

Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ :

Heiliges Bayer-Land, 1714.

Zuerst erschien das Werk unter Matthaeus Rader SJ in Latein unter dem Titel

“Bavaria Sancta Et Pia” in 4 Bänden von 1615–1628.

Die Entwürfe für die Stiche in dem Werk stammen von Peter Candid u. Matthaeus Kager.

Die Ausführung in Kupferstich lag meist bei Raphael Sadeler d. Älteren u. Jüngeren.

Darstellung (einschl. gestochener Schrift) : 22 × 15,5 cm.

Blattgröße : 32 × 21 cm.

Mit allen fünf zugehörigen Textseiten.

Klarer, kräftiger Abzug in schöner Erhaltung.

Wenige minimale Einrisse am unteren Blattrand, Wurmlöchlein und geringe Alt- und Fingerflecke weit außerhalb der Darstellung.

Unter Passepartout gelegt würden die Randmängel verdeckt.

Tag : 22. Januar

28 EUR

Der heilige Anian/Anianus (Wilparting/Irschenberg) - Kupferstich/, 1714

Der heilige Anian/Anianus (Wilparting/Irschenberg) :

„Der heilige Anianus Erzdiacon des heiligen Marini.“

Kupferstich bei Maximilian Rassler SJ :

Heiliges Bayer-Land, 1714.

Zuerst erschien das Werk unter Matthaeus Rader SJ in Latein unter dem Titel

“Bavaria Sancta Et Pia” in 4 Bänden von 1615–1628.

Die Entwürfe für die Stiche in dem Werk stammen von Peter Candid u. Matthaeus Kager.

Die Ausführung in Kupferstich lag meist bei Raphael Sadeler d. Älteren u. Jüngeren.

Darstellung (einschl. gestochener Schrift) : 22 × 15,5 cm

Blattgröße : 32 × 21 cm

Guter Abzug in schöner Erhaltung.

Das Blatt (weit außerhalb der Darstellung) mit kleinem Einriss (sauber hinterlegt), Wurmloch, alt- und fingerfleckig.

Unter Passepartout gelegt würden die Randmängel verdeckt.

Tag: 15. November

Vita: „Der Heilige Anianus (* 6. Jahrhundert oder 7. Jahrhundert; † 15. November 697 in Irschenberg (unsicher) war ein christlicher Diakon und Missionar im 7. Jahrhundert. Der Legende nach sollen Anianus und sein Onkel Marinus adliger iroschottischer Abstammung gewesen sein. In Rom soll Marinus von Papst Eugen I. zum Bischof und Anianus zum Diakon geweiht worden sein. Gemeinsam christianisierten die beiden später das im heutigen Landkreis Miesbach (Oberbayern) gelegene Tegernseer Tal, wo sie über 40 Jahre als Einsiedler lebten. Der Legende nach soll Marinus von Vandalen ermordet worden sein. Anianus soll, nachdem er von Marinus’ Martyrium erfahren habe, am selben Tag einen wundersamen Tod gestorben sein. Die Wallfahrtskirche Wilparting in der Nähe von Irschenberg ist sowohl dem Hl. Marinus als auch dem Hl. Anianus geweiht.“ (Wikip. 7.1.13)

35 EUR

Weiter

Weiter